Forli’, 5 ottobre 2025

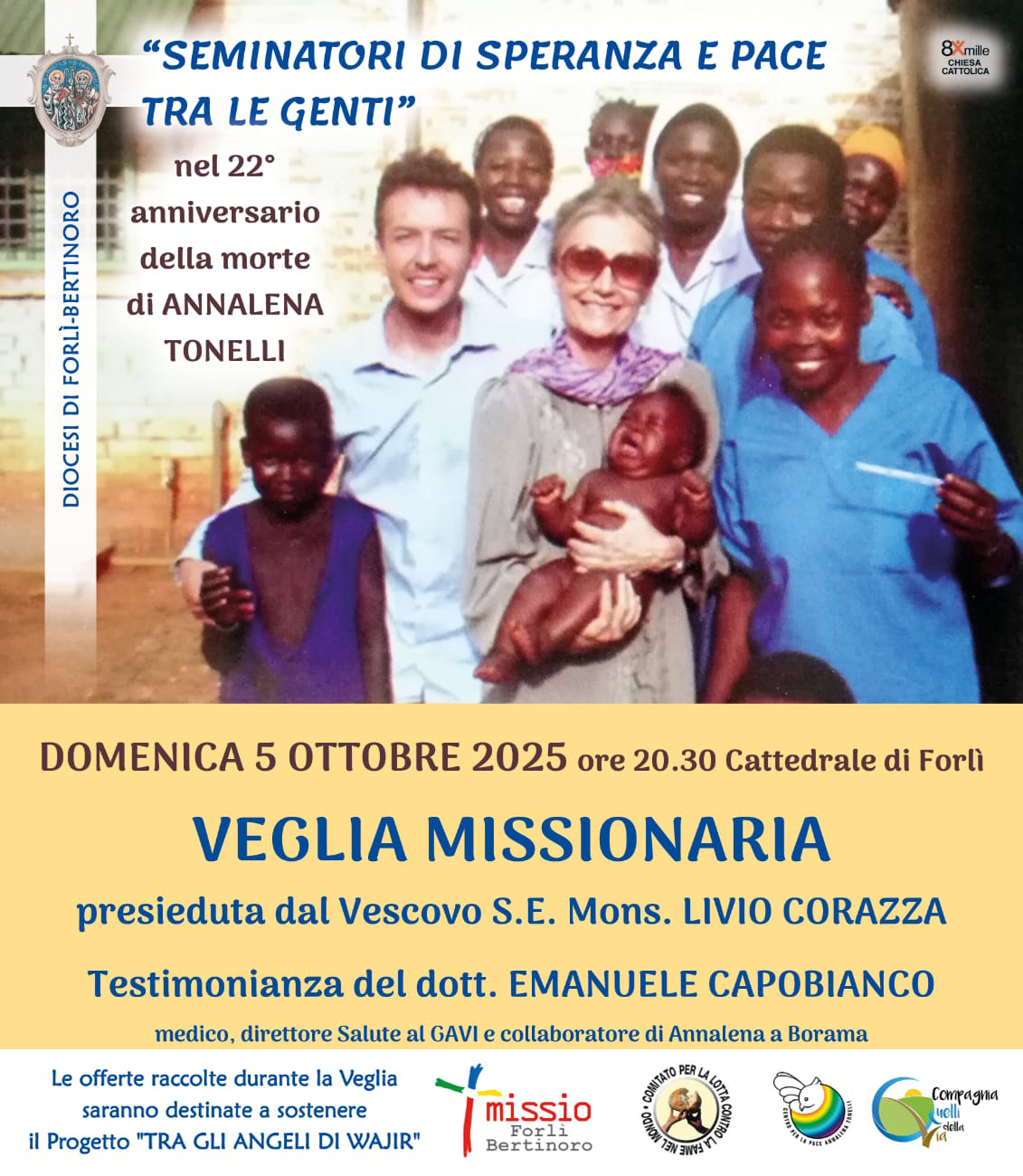

Buonasera a tutti e grazie in primo luogo a Monsignor Corazza per avermi invitato nella sua casa e nella sua comunita’ per ricordare Annalena, la sua vita e il suo messaggio. Grazie agli organizzatori che hanno deciso di mettere pace e speranza al centro di questa serata e hanno scelto una foto per la locandina che ha smosso ricordi lontani e profonde emozioni. Grazie infine a tutti voi, per essere qui con affetto per Annalena e con il desiderio, credo comune, di far continuare a vivere le sue parole e la sua opera.

“Di Annalena non e’ facile parlare, di Annalena e’ meglio non parlare” diceva la nostra Maria Teresa Battistini che ricordo con profondo affetto e gratitudine. Ho rispettato quel comandamento di silenzio nei venti e passa anni dalla morte di Annalena, con una eccezione sette anni fa, quando fu proprio Maria Teresa a chiedermi di portare la mia testimonianza, sempre qui a Forli’, in una fresca e soleggiata giornata di ottobre. Quando molti mesi fa Roberto Gimelli e Andrea Saletti, che saluto e ringrazio, mi hanno gentilmente invitato a tornare, ho esitato a lungo per la paura di tradire la richiesta di silenzio, la preghiera di essere dimenticata, che Annalena aveva piu’ volte condiviso con me e con il mondo.

A portarmi qui stasera sono state delle parole di Simone Weil, incontrate per caso in primavera dopo una lunga giornata di cammino solitario tra la terra e il mare della Liguria. Scriveva Simone Weil: “E’ impossibile che due esseri umani siano uno e tuttavia rispettino in modo scrupoloso la distanza che li separa, se Dio non è presente in ciascuno di loro. Il punto d’incontro delle rette parallele e’ all’infinito”.

Queste parole sono arrivate a me come un segno perché in esse ho trovato un tema molto caro ad Annalena e il richiamo a una domanda antica che sfidava la nostra relazione. Il tema, “che due esseri umani siano uno”, e’ quello dell’unita’, dell’ “ut unum sint” del Vangelo di Giovanni che tanto stava a cuore ad Annalena. Vi leggo il passo di quel Vangelo in cui Gesu’ parla con parole che risuonano come fossero pronunciate da Annalena stessa: “Come tu, Padre, sei in me

e io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola, perche’ il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l ‘ho data a loro, perché siano come noi una cosa sola. Io in loro e tu in me, perche’ siano perfetti nell’unita’ e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me.” [Gv 17,21-23]

Questa dell’ ut unum sint e’ stata, scriveva Annalena, “l’agonia amorosa della mia vita, lo struggimento del mio essere.” Nella sua testimonianza in Vaticano Annalena spiegava, in termini pratici come pratica era lei, che cosa vuol dire ut unum sint: “Ogni giorno al T.B. Centre noi ci adoperiamo per la pace, per la comprensione reciproca, per imparare insieme a perdonare […] Ogni giorno noi lottiamo per comprendere e far comprendere che la colpa non è mai da una sola parte, ma da ambedue le parti, noi ragioniamo insieme e ci sforziamo di vedere tutto quello che è positivo nell’altro, noi ci guardiamo in faccia, negli occhi perché vogliamo che si faccia la verità.” Ecco, Annalena cercava profondamente l’unita’ con le persone e nella verita’ dei singoli e dei rapporti tra persone vedeva il fondamento per la pace. La pace per Annalena si fonda innanzitutto sulla consapevolezza dei propri limiti e sul riconoscimento delle proprie colpe “perché la colpa -scriveva- venga cancellata, perché i comportamenti sbagliati vengano riformati, perché in ogni relazione con gli altri l’approccio divenga positivo”. La pace per Annalena comincia dal guardarsi dentro, dal riconoscere si’ le proprie limitazioni ma soprattutto dal continuo lavorio per diventare esseri umani migliori, piu’ consapevoli, piu’ umili, piu’ attenti, piu’ fiduciosi. Più “caring”, direbbe Annalena.

La pace per Annalena comincia dentro di se’ ma la pace con se stessi non e’ sufficiente. La pace interiore, tanto agognata e raggiunta da Annalena nei suoi eremi, a Campello come a Wajir, non era sufficiente per lei. La Pace vera, quella con la P maiuscola, per Annalena si realizza solo nel confronto con l’altro, quando il due diventa uno, quando le rette parallele di cui parlava Simone Weil si toccano nel loro punto d’incontro, all’infinito. Tante volte ho incontrato quella Pace osservando Annalena piegata sui suoi malati, accogliendo le loro parole, il loro dolore, le loro speranze. Nell’intimità che Annalena riusciva a creare nel mezzo di un reparto affollato e caotico, o guardando negli occhi un bambino sordo ballare o ancora discutendo con uno dei suoi collaboratori della migliore terapia per un paziente, Annalena viveva e creava Pace. E lo faceva in continuazione, minuto dopo minuto, persona dopo persona, senza mai fermarsi se non per qualche misera ora di sonno notturno. Annalena costruiva Pace in ogni singolo rapporto, donandosi senza limiti, lavorando sulle proprie mancanze e riconoscendo al tempo stesso l’alterità e la profonda comunione con ogni uomo, ogni donna, ogni bambino.

Torno a Simon Weil. “E’ impossibile che due esseri umani siano uno e tuttavia rispettino in modo scrupoloso la distanza che li separa, se Dio non è presente in ciascuno di loro. Il punto d’incontro delle rette parallele e’ all’infinito”. La domanda che questa frase ha messo in luce per me e’ sulla necessità o meno che Dio sia presente in entrambi perche’ il due possa essere uno. Annalena ed io abbiamo passato tanto tempo insieme, in riunioni sulla tubercolosi a Damasco e a Beirut, in lunghi viaggi in fuoristrada sulle strade sterrate del Sud Sudan ma soprattutto in Somalia, a Borama, chiacchierando nel suo studio oppure nella sua scarna stanza che lei chiamava casa.

Nelle nostre discussioni era piu’ volte emersa la tensione tra la fede di Annalena, il suo gridare il Vangelo con la forza delle proprie azioni e il mio ateismo alla ricerca di un senso attraverso il servizio nel mondo. Questa tensione non era esplicita perché Annalena di Dio non parlava quasi mai. Non ne aveva bisogno perche’ Dio bruciava vivo dentro di lei e dentro i suoi silenzi; non ne aveva bisogno perche’ il suo fare era onorare il Dio dentro e fuori di se’; non ne aveva bisogno perche’ in un mondo musulmano aveva deciso di non evangelizzare nessuno ma semplicemente di servire i suoi poveri, per dirla con le parole di Simone Weil, “rispettando scrupolosamente la distanza” che separava loro da lei e lei da loro.

A lungo, dopo la morte di Annalena, ho pensato che quella tensione che sentivo non si sarebbe mai sciolta, che senza Dio un ateo come me non sarebbe mai riuscito a unire il due e a far convergere le rette parallele. Nel tempo, non ricordo bene quando, ho però compreso che il Dio di Annalena non era un dio inarrivabile, una costruzione teologica astratta o un idolo da adorare arrendendosi alla sua onnipotenza. Il Dio di Annalena era un dio d’amore, fatto di giustizia, onesta’, impegno e coerenza. Il Dio di Annalena era un dio accessibile a tutti, a uomini e donne di buona volonta’ pronti a lavorare su di se’ per gestire, se non per eliminare, l’odio, la rabbia, l’invidia, l’impazienza, l’ansia, la cupidigia. Il Dio di Annalena era ed e’ un dio d’amore e servizio per gli altri nutrito dalla gratitudine per la vita e dalla passione per nuovi orizzonti e nuovi mondi in cui la Pace dell’ ut unum sint si possa realizzare. Quel Dio di amore di Annalena travalica le religioni, cancella le distanze tra gli esseri umani e si afferma come un ideale possibile nella vita di ciascuno di noi, al di la’ di ogni ricompensa ultraterrena. Scriveva Annalena, in parole che molti di voi conosceranno e che sono a me molto care: “Se anche DIO non ci fosse, solo l’amore ha un senso, solo l’amore libera l’uomo da tutto ciò che lo rende schiavo, in particolare solo l’amore fa respirare, crescere, fiorire, solo l’amore fa sì che noi non abbiamo più paura di nulla, che noi porgiamo la guancia ancora non ferita allo scherno e alla battitura di chi ci colpisce perché non sa quello che fa, che noi rischiamo la vita per i nostri amici, che tutto crediamo, tutto sopportiamo, tutto speriamo… Ed è allora che la nostra vita diventa degna di essere vissuta. Ed è allora che la nostra vita diventa bellezza, grazia, benedizione. Ed è allora che la nostra vita diventa felicità anche nella sofferenza, perché noi viviamo nella nostra carne la bellezza del vivere e del morire.”

Vorrei ora ripartire proprio da qui, dalla bellezza del vivere e del morire di cui scrive Annalena per cercare di esplorare insieme il concetto di speranza. Una frase erroneamente attribuita ad Hannah Arendt dice “non siamo fatti per morire, ma per nascere.” Hannah Arendt ha in realtà espresso un concetto leggermente diverso dicendo che “nonostante debbano morire, gli uomini non sono fatti per morire ma per incominciare.” Annalena, dal canto suo, aveva scritto “il nostro compito sulla terra e’ di far vivere”. In queste frasi il senso ultimo della vita si fonda su tre obiettivi diversi: nascere, incominciare, far vivere. Tutti e tre questi obiettivi sono stimolanti. Vivere per nascere vuol dire attraversare gli anni che ci sono dati per scoprire la nostra vera natura, per trovare o ritrovare la nudita’ di pensiero che ci riconnetta a quanto di più profondo e

originario dà significato all’esistenza di ciascuno di noi. E’ un processo a ritroso e di sottrazione, che forse risuona tra chi di noi, con i capelli bianchi, cerca il bambino che era per confermare o ritrovare i desideri più autentici e la più intima luce interiore. Il vivere per incominciare di Hannah Arendt e’ invece un vivere che guarda al futuro, all’esplorazione, alla bellezza e forse anche al rischio di inventare il nuovo. E’ un processo creativo, di addizione che parla del coraggio dei genitori che portano nuovi bambini in questo mondo, della forza delle ragazze e dei ragazzi che si oppongono alle ingiustizie, a Gaza come sulle coste dove sbarcano i migranti, e della costanza di chi ogni mattino si alza con coraggio e energia per scalare le proprie montagne. Vivere per incominciare a immaginare mondi nuovi, per lanciarsi oltre le paure, vivere per costruire: credo che Annalena condividesse questa visione. Annalena e’ pero’ andata oltre e il suo vivere e’ per far vivere. Per Annalena “ la vita è sperare sempre, sperare contro ogni speranza”. E quindi il compito sulla terra di far vivere e’ fare speranza, creare speranza per gli altri, e’ essere speranza. Ai miei occhi questo far vivere comprende sia la sottrazione del nascere per conoscere a fondo se stessi scandagliando il proprio passato, sia l’ addizione dell’ incominciare per vivere “nuovi cieli e nuova terra”. Tutto questo in Annalena e’ sostenuto da un afflato verso l’altro in cui la speranza nasce dalla pace interiore ma si fa, coraggiosamente, per gli altri.

La speranza di Annalena non e’ superficiale, incosciente o gratuita. E’ invece il frutto del dolore, della sofferenza, del male vissuti nella propria carne. La speranza di Annalena non si e’ spenta nel genocidio di Wagalla, nella guerra e negli spari a Merka, o nei lanci di pietra contro di lei e contro il suo centro a Borama. La speranza di Annalena non si è nemmeno spenta dopo che un proiettile fatale le ha attraversato la tempia sinistra. La speranza di Annalena si e’ paradossalmente alimentata nel conflitto, nella disperazione, nel dolore, persino nella morte, ed e’ divenuta piu’ forte, quasi granitica, inscalfibile. “Spero, contro ogni ragionevole speranza perche’ amo” e’ forse l’epitaffio che meglio delinea lo spirito di Annalena. Manca a quell’epitaffio un “e quindi agisco” perche’ la speranza di Annalena era responsabilita’ e azione, perche’ il fuoco della speranza che illuminava le notti di Annalena si alimentava della legna che bruciava, senza sosta, durante il giorno attraverso il suo agire per gli altri.

Alla speranza, all’azione concreta che nutre la speranza, e al fatto che “il compito sulla nostra terra e’ di far vivere”, si lega un elemento che oggi piu’ che in passato mi pare essenziale di Annalena: il suo fortissimo desiderio o forse meglio, la sua profonda vocazione a essere madre. Annalena mi chiamava figlio e figli erano tutti i suoi malati, tubercolotici, sordi, poveri, zoppi che lei prendeva in braccio. Figli erano gli studenti della scuola da lei creata per i bambini dei clan più disprezzati. Figli erano i ciechi a cui ridonava la vista attraverso l’ equipe chirurgica che invitava annualmente a Borama. Figlio era Farah di Wajir che Annalena ha aiutato a camminare, come scrive lui, “non con le sue gambe, ma con la speranza”.

Massimo Recalcati dice che “la madre e’ il nome dell’Altro che non lascia che la vita cada nel vuoto, che la trattiene nelle proprie mani impedendole di precipitare; e’ il nome del primo

soccorritore” e ancora: “Madre e’ il nome dell’Altro che tende le sue nude mani alla vita che viene al mondo, alla vita che, venendo al mondo, invoca il senso”. Lo spirito materno di Annalena si sviluppa proprio lungo queste due direttrici delineate da Recalcati. Da un lato la mano che soccorre, che salva dalla malattia e dalla morte da tubercolosi, dal disprezzo della comunita’, dallo stigma, dalla solitudine, dalla poverta’ fisica, morale, intellettuale. E’ una mano che interviene nell’emergenza, nel dolore e nella paura, trattenendo l’altro e impedendogli di precipitare. E’ la madre che c’ e’ nel momento del bisogno di suo figlio, che vede il taglio sul ginocchio e lo cura, con una medicazione e un abbraccio. Annalena vedeva e curava tagli profondissimi, visibili e invisibili, con la perizia di una scienza medica che aveva perfezionato negli anni sul campo e con la sua innata umanita’.

Ma la direzione materna più profonda di Annalena andava oltre il suo essere “soccorritore”. Il suo essere madre si realizzava pienamente nel donare senso alla vita degli altri, in un incontro fra esseri umani attraverso cui l’altro si sentisse visto, considerato, ascoltato, apprezzato, amato. Annalena donava senso agli scarti del mondo; quanto più una persona era emarginata, dimenticata, abusata, tanto più forte scattava l’istinto materno di Annalena per restituire un senso alla vita di questa persona. Non e’ un caso che Annalena ricordasse, anche a distanza di anni, tutti i nomi delle persone che aveva incontrato. L’ amore di Annalena non era un amore generico, universale, verso qualsiasi altro. L’amore di Annalena era un amore particolare, unico e irripetibile, per ciascuno dei suoi figli, riconosciuto innanzitutto nel proprio nome e affermato ad ogni incontro nella sua preziosa insostituibilita’. Di fronte a lei, madre, ci si sentiva visti, ascoltati e capiti. Grazie al dialogo con Annalena e grazie al suo esempio, ci si staccava da lei con il desiderio, direi l’urgenza, di dare un senso al proprio tempo. Si lasciava Annalena con la consapevolezza che un senso alla vita lo si da’ attraverso ogni pensiero, ogni parola, ogni azione, ora dopo ora, giorno dopo giorno e che, come ha scritto Sandor Marai, “alle domande piu’ importanti, alla fine, ciascuno risponde con tutta la propria vita”. Perche’ Annalena non segnava un momento, segnava la vita.

E’ tempo di concludere. Permettetemi di riassumere i punti principali che ho cercato di evidenziare in questo mio scritto. Annalena ha seminato pace cercando incessantemente l’ut unum sint, l’ incontro di rette parallele che richiede lavoro su se stessi e il gettarsi con coraggio nel mondo attraverso l’azione verso il prossimo. Annalena ha insegnato che per seminare pace serve Dio, ma che, anche senza Dio, l’amore puo’ essere sufficiente. Attraverso l’ amore, Annalena ha dimostrato che si puo’ sperare contro ogni speranza e contro ogni dolore, e che si puo’ vivere per nascere dentro se stessi, per inventare nuovi mondi e per far vivere la speranza nel mondo diventando noi stessi speranza. Annalena madre, infine, ci ricorda che l’amore non e’ un concetto astratto ma uno sforzo particolare che si declina verso il singolo per proteggere e donare senso, ogni giorno e per la vita intera.

Voglio terminare questa serata con una riflessione sulla difficolta’ che ho avuto nello scrivere queste righe. Annalena brillava di una luce sua, che e’ impossibile da descrivere. Basterebbe tornasse in questa cattedrale anche solo per un minuto e la vedremmo tutti insieme, limpida, forte e bella come era lei, con i suoi occhi luminosi, la sua parlata veloce e sicura, i suoi gesti eleganti, la sua risata. Tutto questo io non sono stato in grado di riportarlo in vita con le mie parole e me ne rammarico. La morte ci ha portato via l’ Annalena viva ma ci ha regalato un’ Annalena che continua a esistere dentro ciascuno di noi in continua trasformazione. L’ Annalena che vi ho portato questa sera e’ l’ Annalena di Emanuele in un giorno di ottobre del 2025; cambierà ancora come ha fatto incessantemente dentro di me e con me negli ultimi vent’anni. Immagino Annalena alberghi in modo simile, diversa per ciascuno, nei molti cuori che lei ha toccato dentro e fuori da questa cattedrale. Mi auguro, vi auguro che anche voi possiate continuare ad ascoltarla, a proteggerla e a onorarla dentro di voi quando tornerete a casa stasera e nei giorni a venire.

Vi lascio con un breve brano di Stefano Benni che ho letto di recente. Parla, a suo modo, dell’ ut unum sint e della distanza che ostacola il congiungersi delle rette parallele di Simone Weil. Parla degli spazi di mancanza tra gli uomini, anche tra quelli che si vogliono bene. Parla della morte e della vita, della nostalgia legata alla condanna di essere due. Parla, in fondo, della via maestra tracciata da Annalena per continuare a seminare pace e speranza, nell’ incontro con l’altro, giorno dopo giorno, fino alla fine dei nostri giorni: semplicemente amare.

Scrive Benni: “Tutti coloro che ami sono altro da te. Conoscerai solo una piccola parte dei loro pensieri, e loro non conosceranno i tuoi. Avranno gioie e pene in cui tu non sei compreso, e giorni e notti in cui non sarai presente nelle loro emozioni. La loro storia è piena di ore che ti resteranno nascoste. È meraviglioso averli vicino, ma la loro vita non ti appartiene. Ascolta la pena che provi quando vi allontanate per un attimo, o per lungo tempo. Capirai quanto sarà triste perderli per sempre, o quando loro ti perderanno. Per ciò che manca al vostro amore, amali di più.”